<Tooth-Dev シンポジウム情報>

2007.1.31.版

◆

第5回歯の発生生物学と再生に関するシンポジウム

第112

回日本解剖学会総会・全国学術集会サテライト研究集会・談話会として開催します。

| テーマ: |

間葉系幹細胞を用いた歯科再生研究と将来への展開 |

日時:

|

2007年3月26日(月)14~17時

|

場所:

|

E会場(大阪国際会議場10F 1006+1007)

大阪国際会議場:〒530-0005 大阪市北区中之島5-3-51 TEL: 06-4803-5555 FAX: 06-4803-5620

アクセス図

シンポジウム会場案内図

|

企画者:

|

大島勇人(新潟大学)、田畑 純(鹿児島大学)、原田英光(岩手医科大学)、藤原尚樹(岩手医科大学)

|

座長:

|

大島勇人(新潟大学)、原田英光(岩手医科大学)

|

後援:

|

歯胚再生コンソーシアム

|

プログラム

|

-

各務秀明(東京大学医科学研究所)

間葉系幹細胞を用いた歯科再生医療の現状と課題

-

里村一人(徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部)

骨髄由来成体幹細胞を用いた歯の再生医療実現の可能性

-

朝比奈泉(長崎大学大学院医歯薬学総合研究科)

Bone Engineering using

Periosteum-Derived Cells

-

山崎英俊(三重大学大学院医学系研究科)

神経堤由来細胞と歯と歯周組織の再生

-

齋藤正寛(大阪大学大学院歯学研究科)

歯根膜遺伝子発現プロファイリングデータベースの作製とマーカー分子の網羅的探索

|

【趣旨】

歯科再生医療は、今までの治療技術では不可能とされてきた広範囲の歯周組織や歯槽骨の喪失に対して治療効果が期待できる画期的な方法であり、一部の大学病院では培養細胞を使った歯周組織再生療法が実用化の段階にまで到っている。しかし、歯科では治療の90%以上が一般開業医において行われており、歯科再生医療をどのようにして普及させるかが今後の課題である。今回のシンポジウムでは、歯科領域において間葉系幹細胞を長年にわたって研究している研究者の中で、実際に臨床の場でも活躍している方と基礎的立場から新しい可能性を探究し続けている方にお集まりいただいた。そこで、それぞれの研究を紹介していただくと同時に、歯科再生医療の普及に向けた問題点を基礎や臨床の立場から洗い出して議論しながら、間葉系幹細胞を用いたトランスレーショナルリサーチの今後の方向性を探りたい。

【演題と抄録】

1.間葉系幹細胞を用いた歯科再生医療の現状と課題

東京大学医科学研究所 幹細胞組織医工学寄付研究部門

各務秀明 |

再生とは、失われた組織を再び元の状態に戻すことのできる能力であり、本来多くの組織に自然に備わっている力である。しかしながら、再生の能力は種や臓器、組織によって大きく異なる。残念ながら多くの臓器に備わっている再生能力は不十分であり、さまざまな工夫によりこの能力を高める必要がある。再生能力を高める方法としては、細胞を用いる方法以外にも増殖因子や遺伝子導入などさまざまな考え方がある。しかしながら、実際の体内で再生を担う主役は細胞であることから、自己の細胞を用いた再生医療が現在の研究の中心となっている。中でも体性幹細胞は、成人でも採取可能な細胞群であるため、現時点では最も有用な細胞源と考えられている。体性幹細胞としては、骨髄由来の間葉系幹細胞が代表的であるが、それ以外にも骨膜由来細胞や脂肪由来幹細胞などが知られている。骨髄や骨膜由来の間葉系幹細胞を用いた骨再生は臨床研究の段階に達しており、これまで所属してきた名古屋大学医学部附属病院や東京大学医科学研究所附属病院にて行われている。本シンポジウムでは、これら臨床研究の現状を紹介する。一方、間葉系幹細胞については、骨髄以外にも歯髄、歯根膜といった歯科になじみ深い組織中にも存在することが知られている。これら歯科領域に存在する体性幹細胞の研究は、歯科領域の研究者にとっては重要な課題と考えられる。再生医療を進める上でこれらの幹細胞の性質の解明は重要であるが、未だ部分的な理解に留まっている。本シンポジウムでは、今後の課題として歯科領域の体性幹細胞の分化能と可塑性についても触れたい。

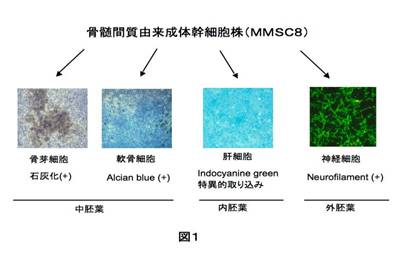

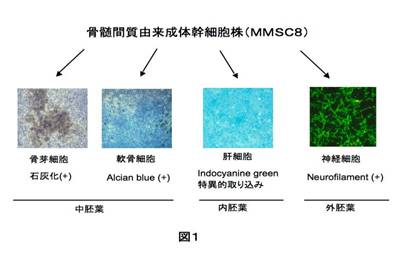

2.骨髄由来成体幹細胞を用いた歯の再生医療実現の可能性

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 顎口腔再建医学講座 口腔顎顔面外科学分野

里村一人

|

未曾有の高齢化社会を迎えたわが国において歯の喪失は高齢者の約8割にみられ、その大部分が義歯やインプラントなどの人工物による機能補填により治療されているのが現状である。このことから、Quality

of

Lifeのさらなる向上を図る上で歯の再生医療実現の意義は大きい。歯を含む種々の臓器や組織の再生を目指す上で重要なことは、安定した幹細胞の供給源を確保するとともに、それを安定に増殖させ、かつ適切に分化させることである。この際患者自身の体細胞を用いることができれば、胚性幹細胞を用いる場合に伴うような倫理的問題や生物学的制約のない理想的な治療法となることが予想される。骨髄間質細胞は最近、中胚葉系の骨芽細胞や筋細胞のみならず神経細胞や肝細胞にも分化し得ることが示され、間葉系幹細胞というよりはむしろ全能性幹細胞と呼ぶべき細胞を含んでいることが明らかになりつつあり、歯の再生にとっても幹細胞のきわめて有力な供給源となり得ると考えられる。われわれは複数のマウス骨髄間質細胞株を樹立し、このうちのいくつかは、図1に示すようにその培養条件のみを変更することにより骨 芽細胞、軟骨細胞、脂肪細胞(中胚葉系)、神経細胞(外胚葉系)および肝細胞(内胚葉系)の三胚葉の機能細胞への分化することを確かめ、骨髄間質中に胚性幹細胞に匹敵する多分化能を有する幹細胞(骨髄間質由来成体幹細胞)が存在することを確認するとともに、それぞれの機能細胞へのin

vitroにおける分化誘導法の確立を目指してきた。最近、この骨髄間質由来成体幹細胞株の歯原性細胞への分化誘導を試み、ラット歯原性上皮との共培養によりこの細胞株が歯原性間葉細胞の表現型を発現し得ることを確認した。さらにこの歯原性間葉細胞への分化は、増殖因子や細胞外マトリックスを用いることにより、歯原性上皮の非存在下においても誘導することが可能であることが明らかとなった。今回は、これらの研究の進展につき紹介する予定である。

芽細胞、軟骨細胞、脂肪細胞(中胚葉系)、神経細胞(外胚葉系)および肝細胞(内胚葉系)の三胚葉の機能細胞への分化することを確かめ、骨髄間質中に胚性幹細胞に匹敵する多分化能を有する幹細胞(骨髄間質由来成体幹細胞)が存在することを確認するとともに、それぞれの機能細胞へのin

vitroにおける分化誘導法の確立を目指してきた。最近、この骨髄間質由来成体幹細胞株の歯原性細胞への分化誘導を試み、ラット歯原性上皮との共培養によりこの細胞株が歯原性間葉細胞の表現型を発現し得ることを確認した。さらにこの歯原性間葉細胞への分化は、増殖因子や細胞外マトリックスを用いることにより、歯原性上皮の非存在下においても誘導することが可能であることが明らかとなった。今回は、これらの研究の進展につき紹介する予定である。

3.Bone Engineering using Periosteum-Derived Cells

Division of Stem Cell Engineering, Institute of Medical Science,

University of Tokyo

Department of Regenerative Oral Surgery, Nagasaki University Graduate

School of Biomedical Sciences

Izumi Asahina, Hideki Agata

|

Introduction:

Human bone marrow stromal cells have

osteogenic potential and they are used for bone reconstructive surgery recently,

while cells from mandibular periosteum are also used for bone regeneration.

However the difference between them concerning about osteogenic potential

remains unclear.

Materials and Methods: Human periosteum

samples and bone marrow stromal cells were cultured in

aMEM.

Cell proliferation was analyzed by direct counting. They were induced to

differentiate into osteoblasts using rhbFGF, rhBMP-2, or dexamethasone. Both

types of cells were analyzed using FACS, ALPase activity assay, and RT-PCR.

Periosteum-derived cells attached to

bTCP

were transplanted into immunodeficient mice subcutaneously.

Results:

Cell proliferation of periosteum-derived cells was faster than bone marrow

stromal cells. Fluorescence-activated cell sorting analysis for the examined

cell surface antigens was not much different. Alkaline phosphatase activity

assay and the expressions of mRNA for osteogenic markers indicated that bone

marrow stromal cells were more osteogenic than periosteum-derived cells.

Periosteum-derived cells that were pretreated with 1 ng/ml rhbFGF for 2 days

before adding rhBMP-2 showed much higher alkaline phosphatase activity than bone

marrow stromal cells. Transplants of rhbFGF-pretreated periosteum-derived cells

formed more new bone than that of untreated periosteum-derived cells in vivo.

Conclusion: Normally cultured

periosteum-derived cells were less osteogenic than bone marrow stromal cells;

however, cell proliferating speed of periosteum-derived cells was much faster

than that of bone marrow stromal cells and adding certain growth factors made

periosteum-derived cells more osteogenic than bone marrow stromal cells. These

data suggest that an appropriate osteogenic-inducing technique makes periosteum

a highly useful source for bone regeneration because of their superior

proliferation.

Effective Bone

Engineering using Periosteum-Derived Cells. JDR 2007 in press

4.神経堤由来細胞と歯と歯周組織の再生

三重大学大学院医学系研究科 ゲノム再生医学講座 再生統御医学分野

山崎英俊

|

近年「幹細胞研究」の発展に伴い、幹細胞を用いた細胞或いは器官レベルの再生医療の可能性が現実味を帯びてきた。「幹細胞」とは自己複製能と多分化能を併せ持つ細胞の総称であり、幹細胞はその由来により胚性幹(ES)細胞と組織幹細胞に分けて考えることができる。胚性幹細胞は、初期胚に由来し、生体を形成する全ての細胞系譜への分化能を持つ全能性細胞である。一方、組織幹細胞は、体細胞に由来し、胚性幹細胞に比べると分化の進んだ段階、例えば外胚葉、中胚葉、内胚葉或いはさらに血液、神経へと特化した限局的な分化能を持つ細胞である。組織幹細胞は患者本人より比較的容易に採取できる利点があり、その有効性は大きい。

我々は、組織幹細胞の一つである神経堤細胞に着目している。神経堤細胞は胎生初期に神経管癒合部より発生する細胞集団であり、神経細胞、軟骨細胞や骨芽細胞など、従来の胚葉を越えた細胞系譜に分化できる多能性細胞である。さらに神経堤細胞は、頭蓋顔面、歯芽及び胸腺、心臓、皮膚など様々な組織・器官の形成に関与する非常に重要な細胞集団である。

これまで我々は、神経堤に由来する細胞をレポーター遺伝子陽性細胞として特異的に標識できるマウスを用いて、器官形成に関与する神経堤由来細胞の存在時期や部位、分化能について検討してきた。その結果、歯の間葉には胎生期のみならず出生後も多数の神経堤由来細胞が存在し、象牙芽細胞のみならず、軟骨細胞、骨芽細胞や色素細胞等の様々な細胞に分化できることがわかった。現在、間葉系細胞は、神経堤細胞或いは中胚葉に由来すると考えられているが、頭部の硬組織の大部分は神経堤細胞に由来すると考えられていた。

今回、我々は、歯胚の間葉細胞のなかに、レポーター遺伝子陽性のみならず陰性の細胞も存在し、両者が骨芽細胞や軟骨細胞に分化できることを見いだした。現在、これらの分化能を持つ細胞の由来について中胚葉と神経堤細胞の両面から検討中である。これらの多能性細胞を用いた、口腔領域の再生医療の可能性についてお話したいと思う。

5.歯根膜遺伝子発現プロファイリングデータベースの作製とマーカー分子の網羅的探索

大阪大学大学院歯学研究科 口腔分子免疫制御学講座 生化学教室

齋藤正寛

|

歯周靱帯は歯根と歯槽骨に介在する結合組織であり、咀嚼機能を緩衝するばかりでなく、咬合圧を中枢へ伝える感覚受容器的な働きもする。歯周靱帯は加齢により進行する歯周病により重篤な炎症性崩壊を受けると、機能的、生体力学的に十分に再生させるには極めて困難である。従って、歯科領域において歯周靱帯は骨と並んで組織再生の重要な標的になっている。しかしながら歯周靱帯発生・再生に関わる機能分子が同定されていなため、これまでその詳細な分子機構は殆ど解析されてこなかった。そこで演者らは歯周靱帯の発生および再生に関わる分子群の全貌を明らかにするために、ヒト歯周靱帯Expressed

sequence tag(EST)libraryを作製し、歯周靱帯発生に関わる機能分子の網羅的解析とデータベース化を試みた。これまでに10,000

ESTについて配列を解析し、クラスタリングを行い、4,378の独立したESTクラスターを得た。その内、発現頻度3回以上のクラスター(617ESTクラスター)を抽出し、機能別に分類してヒト歯周靱帯ESTデータベース(KK-Periome

データベース)を構築した。KK-Periomeデータベースは481種類の既知遺伝子群(78%)、101種類の機能未知遺伝子群(16%)と35種類の機能未知翻訳産物群(6%)で構成されていた。次に組織特異性に関わる細胞外マトリックス(extracellular

matrix:ECM )に分類されたクラスター(ECMクラスター)に着目し発現頻度を解析したところ、typeⅠcollagen,

typeⅢcollagen,

SPARC, periostinおよびAsporin等の歯周靱帯の恒常性に関わるクラスターが高頻度に検出された。この結果より、KK-Periomeデータベースは歯周靱帯の表現型を反映したデータベースとして構築出来たことが確認された。そこで現在は、ECMクラスターより胎生期歯胚から生後の歯根形成期までの歯周靱帯形成過程において、歯根膜発生過程で特異的に発現するマーカー分子をin

situ hybridization法で網羅的にスクリーニングしている。本研究集会ではこれらの解析結果を中心に、歯周靱帯発生再生機構について考察する。

とびらのページへ戻る

芽細胞、軟骨細胞、脂肪細胞(中胚葉系)、神経細胞(外胚葉系)および肝細胞(内胚葉系)の三胚葉の機能細胞への分化することを確かめ、骨髄間質中に胚性幹細胞に匹敵する多分化能を有する幹細胞(骨髄間質由来成体幹細胞)が存在することを確認するとともに、それぞれの機能細胞へのin

vitroにおける分化誘導法の確立を目指してきた。最近、この骨髄間質由来成体幹細胞株の歯原性細胞への分化誘導を試み、ラット歯原性上皮との共培養によりこの細胞株が歯原性間葉細胞の表現型を発現し得ることを確認した。さらにこの歯原性間葉細胞への分化は、増殖因子や細胞外マトリックスを用いることにより、歯原性上皮の非存在下においても誘導することが可能であることが明らかとなった。今回は、これらの研究の進展につき紹介する予定である。

芽細胞、軟骨細胞、脂肪細胞(中胚葉系)、神経細胞(外胚葉系)および肝細胞(内胚葉系)の三胚葉の機能細胞への分化することを確かめ、骨髄間質中に胚性幹細胞に匹敵する多分化能を有する幹細胞(骨髄間質由来成体幹細胞)が存在することを確認するとともに、それぞれの機能細胞へのin

vitroにおける分化誘導法の確立を目指してきた。最近、この骨髄間質由来成体幹細胞株の歯原性細胞への分化誘導を試み、ラット歯原性上皮との共培養によりこの細胞株が歯原性間葉細胞の表現型を発現し得ることを確認した。さらにこの歯原性間葉細胞への分化は、増殖因子や細胞外マトリックスを用いることにより、歯原性上皮の非存在下においても誘導することが可能であることが明らかとなった。今回は、これらの研究の進展につき紹介する予定である。